导读: 杜甫九日(共5篇)杜甫《九日》高考诗歌鉴赏杜甫《九日》鉴赏古诗鉴赏0202 1808九 日杜甫 重阳独酌杯中酒, 抱病起登江上台。 竹叶于人既无分, 菊花从此不须开。 殊方日落玄猿哭, 旧国霜前白雁来。 弟妹萧条各何在, 干戈衰谢两相催!此诗是大历二年(767)重九日杜甫在夔州登高之作。诗人联系两年来客寓夔州的现实,...

《杜甫《九日》高考诗歌鉴赏》

杜甫九日 第一篇

杜甫《九日》鉴赏

古诗鉴赏

0202 1808

九 日

杜甫 重阳独酌杯中酒, 抱病起登江上台。 竹叶于人既无分, 菊花从此不须开。 殊方日落玄猿哭, 旧国霜前白雁来。 弟妹萧条各何在, 干戈衰谢两相催!{杜甫九日}

此诗是大历二年(767)重九日杜甫在夔州登高之作。诗人联系两年来客寓夔州的现实,抒写自己九月九日重阳登高的感慨,思想境界和艺术造诣,都远在一般登高篇什之上。

首联表现了诗人浓烈的生活情趣。诗人在客中,重阳到来,一时兴致勃发,抱病登台,独酌杯酒,欣赏九秋佳色。诗人酷好饮酒、热爱生活的情态,便在诗行中活现。

颔联诗笔顿转。重九饮酒赏菊,本是古代高士的传统,可是诗人因病戒酒,虽“抱病”登台,却“无分”饮酒,遂也无心赏菊。于是诗人向菊花发号施令起来:“菊花从此不须开”!这一带着较强烈主观情绪的诗句,妙趣神来,好象有些任性,恰好证明诗人既喜饮酒,又爱赏菊。而诗人的任性使气,显然是他艰难困苦的生活遭遇使然。这一联,杜甫巧妙地使用借对(亦即沈德潜所谓“真假对”),借“竹叶青”酒的“竹叶”二字与“菊花”相对,“萧散不为绳墨所窘”(《诗人玉屑》),被称为杜律的创格。菊花虽是实景,“竹叶”却非真物,然而由于字面工整贴切,特别显得新鲜别致,全联遂成为历来传诵的名句。{杜甫九日}

颈联进一步写诗人瞩目遐思,因景伤情,牵动了万千愁绪。诗人独身飘泊异地,日落时分听到一声声黑猿的啼哭,不免泪下沾裳。霜天秋晚,白雁南来,更容易触发诗人思亲怀乡的感情。诗中用他乡和故园的物候作对照,很自然地透露了诗人内心的隐秘:原来他对酒停杯,对花辍赏,并不只是由于病肺,更是因为乡愁撩人啊!

尾联以佳节思亲作结,遥怜弟妹,寄托漂零寥落之感。上句由雁来想起了弟妹音信茫然;下句哀叹自己身遭战乱,衰老多病。诗人一边诅咒“干戈”象逼命似的接连发生,一边惋惜岁月不停地催人走向死亡,对造成生活悲剧的根源──“干戈”,发泄出更多的不满情绪。这正是诗人伤时忧国的思想感情的直接流露。

此诗由因病戒酒,对花发慨,黑猿哀啼,白雁南来,引出思念故乡,忆想弟妹的情怀,进而表现遭逢战乱,衰老催人的感伤。结尾将诗的主题升华:诗{杜甫九日}

人登高,不仅仅是思亲,更多的是伤时,正所谓“杜陵有句皆忧国”。此诗全篇皆对,语言自然流转,苍劲有力,既有气势,更见性情。句句讲诗律却不着痕迹,很象在写散文;直接发议论而结合形象,毫不感到枯燥。写景、叙事又能与诗人的忧思关合很紧。笔端蓄聚感情,主人公呼之欲出,颇能显示出杜甫夔州时期七律诗的悲壮风格。

(陶道恕)

《傅抱石《杜甫九日蓝耕会饮图》》

杜甫九日 第二篇

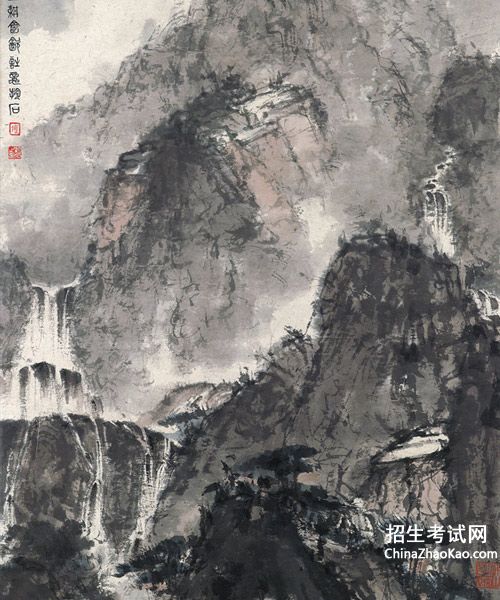

傅抱石《杜甫九日蓝耕会饮图》

北京保利2012春拍“中国近现代书画”夜场在亚洲大酒店举槌。傅抱石《杜甫九日蓝耕会饮诗意图》以6000万起拍,最终以8000万的价格落槌。 《杜甫九日蓝耕会饮诗意图》,作於“甲申秋八月”,即1944年9月,该图为大条幅,纵208厘米,横59.5厘米。展开图画,映入眼帘的是:丛松耸翠,峻岭雄峙,清涧飞泻,参差错落,山间屋舍,半隐烟云„„文人、高士且谈且行其间,松风拂着衣襟,泉声伴着话音„„这是何等幽雅的画境?何等幽雅的诗境!

图画左上边缘,作篆书款一行:“甲申秋八月,写杜工部九日蓝耕会饮诗意。抱石。”下钤“傅”(朱文)、“抱石之印”(白文)二印,还有“代山川而言也”(朱文)、“踪迹大化”(朱文)、“抱石得心之作”(朱文)等印。这些印文,既反映了抱石先生的艺术志向和追求,又说明了他对於该图的满意程度。

先生大约是酒後挥毫,横涂竖抹,多么痛快淋漓!他用的是土皮纸,毛且有韧性,格外增加了沧桑感和野莽的趣味。他选择了传统皴法中最不规律,最自由,也是最洒脱的两种-乱柴皴和乱麻皴。又取了他顶礼膜拜的石涛上人的拖泥带水皴,并加倍地用水晕染。他的这种选择,不是出於技法上的取巧,而是因为性格、性情方面的一致,所以能够很快地自然结合在一起,溶化在一起,成为了先生自己的艺术风貌和艺术标志。

《毛泽东论杜甫》

杜甫九日 第三篇

毛泽东论杜甫

毛泽东对中国古代一切优秀的文学作品都很喜欢,其中特别喜欢“三李”的诗(即李白、李贺、李商隐),这在知识界中早已传为佳话。但他对唐代的另一大诗人杜甫的态度如何,知晓的人似乎还不很多。 当然,就李、杜两家言,李白的性格比较豪放,诗情浪漫奔放;而杜甫比较规矩,诗中的忧郁之调较多。但毛泽东并不因喜欢李白而排斥杜甫,其实他对杜甫的诗也是很喜欢的。他自幼喜读《三国演义》、《水浒》等中国古典小说,唐诗宋词也是他热衷的读物之一,故杜甫的诗必在诵读之列。他在与人谈诗词时,一般很少对古代的诗人冠以大诗人的头衔,但对李白、杜甫两人,却往往尊敬地称他们为“大诗人”或“著名诗人”。其对杜甫的态度,已大致可以想见。

在唐代,有两位光耀千古的伟大诗人,一位是“诗圣”杜甫,一位是“诗仙”李白。身为浪漫主义诗人的毛泽东,由于有着浓厚的浪漫主义欣赏趣味的偏好,所以与李白诗歌相比,他对杜甫的诗“不甚喜爱”。但他对杜甫其人及其诗却是很尊重的。他仍然大量阅读杜诗,对杜甫的诗非常熟悉;他以客观、公正的态度,对杜甫在文学史上的地位给予极高的评价;他在诗词创作中,精心借鉴杜诗的艺术经验,学习杜甫“语不惊人死不休”的创作精神。在毛泽东诗词中,可以明显地看到杜甫诗歌的深刻影响。

毛泽东偏爱那些激昂豪放、张扬个性、富于想象的浪漫主义的作品。而杜甫是一位伟大的现实主义诗人,他的诗风格多样,但最具特征性,为杜甫所自道且为历来所公认的风格,是“沉郁顿挫”。时代环境的急遽变化,个人生活的穷愁困苦,思想感情的博大深厚,以及表现手法的沉著蕴藉,是形成这种风格的主要原因。因此,在他的诗中,“哭哭啼啼”的,有流不尽的泪水:“感时花溅泪”、“杜陵野老吞声哭”、“天涯涕泪一身遥”、“双照泪痕干”、“呜咽泪沾襟”、“凭轩涕泗流”等等。杜甫的代表性名篇《三吏》、《三别》、《三征》、《兵车行》、《茅屋为秋风所破歌》,都是伤心的哭诉。可以说,杜甫的爱国主义、现实主义精神,杜诗的人民性、进步性,令后人同情、尊敬之处,大都体现在这斑斑泪痕之中。 毛泽东读杜诗的感受是“哭哭啼啼”的,并不背离杜诗的实际。但由于受个人的审美兴趣的左右,他感到杜诗中有过多的辛酸、哀伤,而少有强者的昂扬、奋发,因此他“不甚喜爱”杜甫过分感伤的诗风。但这绝不意味着毛泽东不尊重杜诗,或否定杜诗的杰出成就及崇高历史地位。

其实,从毛泽东读杜、学杜的情况看,毛泽东对杜甫及其诗歌是十分尊重的。他从青少年时代起,一生阅读了大量杜甫诗歌。他对杜诗的熟悉,达到惊人的程度。杜诗的许多名篇名句,甚至一些并不著名的篇章,他常常能脱口吟诵,提笔直书。{杜甫九日}

一九五八年三月,毛泽东同志亲临成都杜甫草堂视察,在翻阅草堂收藏的杜甫诗集之后指出:杜甫的诗是“政治诗”。一部杜诗深刻地反映了唐代安史之乱前后的政治生活和社会矛盾,揭露了封建政治的黑暗,表达了诗人的政治理想和对人民痛苦的同情,称之为“政治诗”是十分恰当的。千百年来人们对杜甫的评价,多从历史的角度(称“诗史”)或艺术的角度(称“诗圣”)着眼,这当然未尝不可,但往往由此而忽视了它的政治意义。毛泽东同志注意到这点,并为我们用马克思主义观点研究杜诗指明了方向。 《茅屋为秋风所破歌》是杜甫避难四川所作,茅屋即指成都草堂。诗人在自己的茅屋被秋风吹破,“床头屋漏无干处”、“长夜沾湿何由彻”的窘境中,仍然关心着普天下的穷苦人们如何度过凄风苦雨之夜,感叹地写道:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼,何时眼前突兀见此屋?吾庐独破受冻死亦足! 诗中表现了诗人的博大胸怀,最能代表杜甫对人民的深切关心。尽管其中不免充满痛苦和忧伤,但毛泽东仍然很欣赏这首诗。1958年3月成都会议开始前,毛泽东参观杜甫草堂,在“工部祠”的“诗史堂”,他吟诵杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,诵到“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”时,风趣地说:“看来高级知识分子的住房困难问题,是古已有之的。” 随行的人员一听都笑起来。毛泽东很喜爱杜甫的这两句诗,20世纪五六十年代,曾默写手书过。

成都会议期间,毛泽东从杜甫草堂借阅了各种版本的杜诗12部,108本,这些珍本善本杜诗归还杜甫草堂时,里面增加了一些圈点痕迹,可见毛泽东是都翻阅了的,如杨慎批点《杜诗选》中的《至后》、《观公

孙大娘弟子舞剑器行》、《白帝城最高楼》、《九日五首》、《暮归》等,都留下了毛泽东的圈点。

1971年“九·一三”事件之后,一天,毛泽东吟诵杜甫的《咏怀古迹五首》之三时,诵读了前4句:群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。接着,毛泽东将第二句中的“明妃”二字改为“林彪”,将这4句诗的原意全改变了,变成了一首讥讽林彪的诗了:群山万壑赴荆门,生长“林彪”尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

林彪出生在湖北省黄冈的一个山村里,他的家在一处名叫回龙山的山脚下。一、二句写林彪的出生地,

三、四句写林彪叛逃出北京,摔死在蒙古的温都尔汗。毛泽东这一改,真是巧合无间,妙不可言。

1975年,毛泽东患有严重的眼病白内障,一只眼睛尚剩微弱的光感,一只眼睛做手术后视觉功能恢复尚好。他是个嗜书成癖的人,除了坚持自己阅读书籍外,还常让身边工作人员读书给他听。杜甫诗,是他常叫人读的作品之一。一次,护士孟锦云给他读杜甫的《进艇》:南京久客耕南亩,北望伤神坐北窗。昼引老妻乘小艇,晴看稚子浴清江。俱飞蛱蝶元相逐,并蒂芙蓉本自双。茗饮蔗浆携所有,瓷罂无谢玉为缸。 孟锦云读到第五句时,不认识“蛱”字,卡住了。毛泽东马上接下来,把后面的4句全背出来了。对于这一首在杜诗中并不是很有名的作品,毛泽东竟然记得如此之熟,可见他平日读杜甫诗实在非同一般。 又一次,孟锦云给毛泽东读了杜甫的《赠卫八处士》:人生不相见,动如参与商。今夕复何夕,共此灯烛光。少壮能几时,鬓发各已苍。访旧半为鬼,惊呼热中肠。焉知二十载,重上君子堂。昔时君未婚,儿女忽成行。怡然敬父执,问我来何方。问答乃未已,驱儿罗酒浆。夜雨剪春韭,新炊间黄粱。主称会面难,一举累十觞。十觞亦不醉,感子故意长。明日隔山岳,世事两茫茫。 这首诗,孟锦云多次给毛泽东读过,她觉得主席特别喜受这首诗。这次读得很顺畅。毛泽东听了说:“全诗以口语写心中之事,毫无雕琢之工。”语简意明,评得精当。

毛泽东的诗词创作,与杜甫诗也有着很深的渊源关系。他常借用、化用杜诗的诗语入自己的诗词。如《沁园春·长沙》中“同学少年”取自杜甫《秋兴八首》之二里“同学少年多不贱”句,“峥嵘岁月稠”,出自杜甫《敬赠郑谏议》中“旅食岁峥嵘”句;如《渔家傲·反第二次大“围剿”》中“横扫千军”,出自杜甫《醉歌行》里的“笔阵横扫千人军”句;如《七律·柳亚子先生》中“落花时节读华章”,“落花时节”出自杜甫《江南逢李龟年》里“落花时节又逢君”句;如《七律·和周世钊同志》中“域外鸡虫事可哀”,典出杜甫《缚鸡行》;如《七律·送瘟神二首》中“绿水青山枉自多”后3字用杜甫《征夫》“十室几人在,千山空自多”里“空自多”语意;如《七绝·为女民兵题照》中“飒爽英姿”,活用杜甫《丹青引曹将军霸》里“英姿飒爽来酣战”句;如《念奴娇·井冈山》中“天际悬明月”,化用杜甫《后出塞五首》之二里诗句“中天悬明月”句。等等。{杜甫九日}

这些充分表明,毛泽东对杜诗是多么熟悉,他的诗词创作得益杜甫诗也颇多。

《九日翻译赏析_作者杜甫》

杜甫九日 第四篇

<九日>作者为唐代文学家杜甫。其古诗词全文如下:

重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。

竹叶于人既无分,菊花从此不须开。

殊方日落玄猿哭,旧国霜前白雁来。九日翻译赏析_作者杜甫。

弟妹萧条各何在,干戈衰谢两相催。

[鉴赏]

此诗是大历二年(767)重九日杜甫在夔州登高之作。诗人联系两年来客寓夔州的现实,抒写自己九月九日重阳登高的感慨,思想境界和艺术造诣,都远在一般登高篇什之上。

首联表现了诗人浓烈的生活情趣。诗人在客中,重阳到来,一时兴致勃发,抱病登台,独酌杯酒,欣赏九秋佳色。诗人酷好饮酒、热爱生活的情态,便在诗行中活现。

颔联诗笔顿转。九日翻译赏析_作者杜甫。重九饮酒赏菊,本是古代高士的传统,颈联进一步写诗人瞩目遐思,因景伤情,牵动了万千愁绪。诗人独身飘泊异地,日落时分听到一声声黑猿的啼哭,不免泪下沾裳。霜天秋晚,白雁南来,更容易触发诗人思亲怀乡的感情。诗中用他乡和故园的物候作对照,很自然地透露了诗人内心的隐秘:原来他对酒停杯,对花辍赏,并不只是由于病肺,更是因为乡愁撩人啊!

尾联以佳节思亲作结,遥怜弟妹,寄托飘零寥落之感。上句由雁来想起了弟妹音信茫然;下句哀叹自己身遭战乱,衰老多病。诗人一边诅咒“干戈”象逼命似的接连发生,一边惋惜岁月不停地催人走向死亡,对造成生活悲剧的根源──“干戈”,发泄出更多的不满情绪。这正是诗人伤时忧国的思想感情的直接流露。

此诗由因病戒酒,对花发慨,黑猿哀啼,白雁南来,引出思念故乡,忆想弟妹的情怀,进而表现遭逢战乱,衰老催人的感伤。结尾将诗的主题升华:诗人登高,不仅仅是思亲,更多的是伤时,正所谓“杜陵有句皆忧国”。此诗全篇皆对,语言自然流转,苍劲有力,既有气势,更见性情。句句讲诗律却不着痕迹,很象在写散文;直接发议论而结合形象,毫不感到枯燥。写景、叙事又能与诗人的忧思关合很紧。笔端蓄聚感情,主人公呼之欲出,颇能显示出杜甫夔州时期七律诗的悲壮风格。

《登高翻译赏析_作者杜甫》

杜甫九日 第五篇

<登高>作者是唐代文学家杜甫。其全文诗词如下:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。登高翻译赏析_作者杜甫。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

[前言]

<登高>是唐代伟大诗人杜甫于大历二年(767)秋天在夔州所作的一首七律。前四句写景,述登高见闻,紧扣秋天的季节特色,描绘了江边空旷寂寥的景致。首联为局部近景,颔联为整体远景。后四句抒情,写登高所感,围绕作者自己的身世遭遇,抒发了穷困潦倒、年老多病、流寓他乡的悲哀之情。颈联自伤身世,将前四句写景所蕴含的比兴、象征、暗示之意揭出;尾联再作申述,以衰愁病苦的自我形象收束。此诗语言精练,通篇对偶,[注释]

⑴登高:农历九月九日为重阳节,历来有登高的习俗。

⑵猿啸哀:指长江三峡中猿猴凄厉的叫声。<水经注·江水>引民谣云:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

⑶渚(zhǔ):水中的小洲;水中的小块陆地。鸟飞回:鸟在急风中飞舞盘旋。回:回旋。

⑷落木:指秋天飘落的树叶。萧萧:风吹落叶的声音。

⑸万里:指远离故乡。常作客:长期漂泊他乡。

⑹百年:犹言一生,这里借指晚年。

⑺艰难:兼指国运和自身命运。苦恨:极恨,极其遗憾。苦,极。繁霜鬓:增多了白发,如鬓边着霜雪。 繁,这里作动词,增多。

⑻潦倒:衰颓,失意。这里指衰老多病,志不得伸。新停:新近停止。重阳登高,例应喝酒。杜甫晚年因肺病戒酒,所以说“新停”。

[译文]

风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲上有鸟儿在盘旋。无边无际的树木萧萧地飘下落叶,望不到头的长江水滚滚奔腾而来。悲对秋景感慨万里漂泊常年为客,一生当中疾病缠身今日独上高台。历尽了艰难苦恨白发长满了双鬓,衰颓满心偏又暂停了浇愁的酒杯。

[鉴赏]

首联对起。诗人围绕夔州的特定环境,用“风急”二字带动全联,一开头就写成了千古流传的佳句。夔州向以猿多著称,峡口更以风大闻名。秋日天高气爽,这里却猎猎多风。诗人登上高处,峡中不断传来“高猿长啸”之声,大有“空谷传响,哀转久绝”(<水经注·江水>)的意味。诗人移动视线,由高处转向江水洲渚,在水清沙白的背景上,点缀着迎风飞翔、不住回旋的鸟群,真是一幅精美的画图。其中天、风,沙、渚,猿啸、鸟飞,天造地设,自然成对。不仅上下两句对,而且还有句中自对,如上句“天”对“风”,“高”对“急”;下句“沙”对“渚”,“白”对“清”,读来富有节奏感。经过诗人的艺术提炼,十四个字,字字精当,无一虚设,用字遣辞,“尽谢斧凿”,达到了奇妙难名的境界。

颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木

杜甫九日相关热词搜索:杜甫九日注释 杜甫九日注释与译文

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信