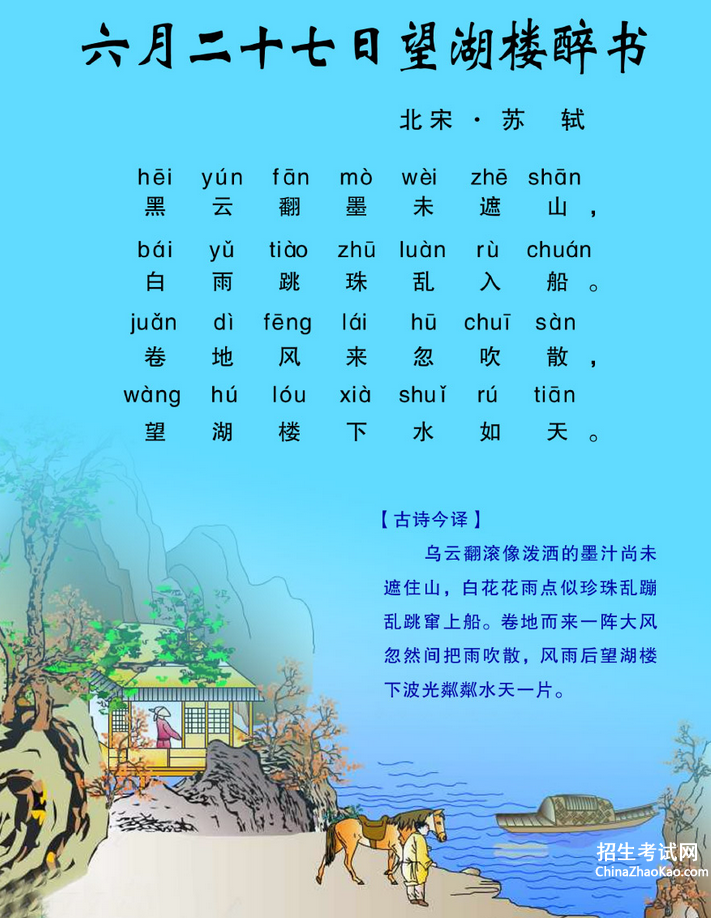

导读: 六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易(共4篇)六月二十七望湖楼醉书的诗意六月二十七望湖楼醉书的诗意天上黑云翻滚,就像浓浓的墨汁在天边翻转,远处的山巅在翻腾的乌云中依稀可辨,这个时候,如注的骤雨就已经来到。大雨裹挟着白色的雨点砸在船上,水花四溅,仿佛千万颗珍珠,从天上倾倒而下。这时,一阵狂风席地卷来,一下子吹散了乌云和大雨。云开日出,望湖楼下水面...

篇一:《六月二十七望湖楼醉书的诗意》

六月二十七望湖楼醉书的诗意

天上黑云翻滚,就像浓浓的墨汁在天边翻转,远处的山巅在翻腾的乌云中依稀可辨,这个时候,如注的骤雨就已经来到。大雨裹挟着白色的雨点砸在船上,水花四溅,仿佛千万颗珍珠,从天上倾倒而下。这时,一阵狂风席地卷来,一下子吹散了乌云和大雨。云开日出,望湖楼下水面平静如镜,空气清新,远远望去,波光粼粼,水天一色。

篇二:《小学语文 六月二十七日望湖楼醉书》

小学语文 六月二十七日望湖楼醉书

兴化市新生中心小学 李幸

教学目标:

1.能正确、流利、有感情地朗读课文、背诵课文,感受古诗词文化的魅力。

2.借助注释理解诗句意思,想象、感受六月西湖在晴雨之时的奇特景象,体会诗人的情感和诗句的语言之美。

3.理解中国部分古诗“诗中有画,画中有诗”的特点。

教学重点:通过朗读、理解诗意,体味作者遣词造句的妙处,领略诗歌意境。 教学难点:

通过文本细读,准确地还原诗歌画面,在此基础上感受诗人的豁达胸臆,并尝试将体悟到的画意及诗人之心在朗读上体现出来。

教学准备:多媒体课件

教学时间:1课时

教学过程:

一、品诗赏画,导入新课。

1.出示:味摩诘(王维)之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。 一起读读这句话。

2.诗中有画,画中有诗,我国的许多古诗都有这样的特点。昨天我们就欣赏了一幅美不胜收的画。(出示《晓出净慈寺送林子方》)

这是一幅怎样的画?(漫步在六月的西湖边,只见翠绿的莲叶挤挤挨挨,一直涌到天边,使人感到置身于无穷的碧绿之中;而娇美的荷花,在骄阳的映照下,更显得格外艳丽。这是一幅色彩绚丽、充满生机的画面。)

这就是——诗中有画。

3.其实赞美王维的苏轼本人,他的许多诗词也是诗中有画,比如今天我们要学习的这首《六月二十七日望湖楼醉书》。它又是一幅怎样的画呢?咱们要沉下心来,细致地欣赏、体会,才能发现其中的妙处。

二、初读古诗,理解诗意。

1.这首诗的题目跟杨万里的那首诗题一样,都很长,谁来读好它? 这长长的题目同样告诉了我们不少信息,你看出什么了?

(六月二十七日,同样是农历六月,盛夏时节;望湖楼,是西湖边上的一座观景楼,地点也在西湖边,看来描写的也是西湖的景色;醉:似醉非醉,带着醉意;书:书写,写。)

能连起来说说诗题的意思吗?(六月二十七日这天,诗人在望湖楼上趁着醉意写下了这首诗)

2.诗人带着醉意写下的是一首怎样的诗呢?

①自由读诗,要求正确流利,读出古诗的一点韵味。

②能把这首诗读好吗?谁愿意向大家展示一下你的朗读?(有板有眼,有滋有味,有声有色)

③你最想欣赏谁的朗读?及时评点、表扬。

④全班齐读。

3.反复读了这么多遍,再加上之前的预习,你已经弄懂了哪些字词的意思?还有不懂的吗?

4.苏轼的写景诗特别有名,最为人称道的又是他巧妙而贴切的比喻。在这首诗中,你看到这样的比喻了吗?(“黑云翻墨”与“白雨跳珠”)

老师再来考考你的鉴赏力。这首诗中你最欣赏的是哪一句?知道苏轼自己最喜欢哪句吗?他写这首诗的时候是三十五岁,十五年后,他又一次来到杭州,写下了这样的诗句:“还来一醉西湖雨,不见跳珠十五年。”他最得意的就是这句“白雨跳珠乱入船”。

5.杨万里的诗,写的是夏天西湖中的接天莲叶、映日荷花;苏轼的这首诗,写的又是什么?(夏天西湖边的一场阵雨)

6.这是一场什么样的雨?轻声读读诗句,用心揣摩揣摩。

出示:这是一场( )的雨。

①急雨,来去匆匆:“未遮山”“忽吹散”

②大雨,声势浩大:“黑云翻墨”“白雨跳珠”“乱入船”六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易。

③很美的雨,令人陶醉:“白雨跳珠”“水如天”“醉”(引导学生体会:这雨中的美,不是柔美,不是甜美,不是娇美,而是壮美。诗人深深为这壮美的景色而陶醉了。)

三、还原画面,感悟诗情。

1.一般来说,人们描写一场雨,基本会按雨前、雨时、雨后的顺序来写。苏轼写这场西湖雨,是不是也遵循了这样的顺序?你能找出相对应的诗句吗?

(雨前:黑云翻墨未遮山

雨时:白雨跳珠乱入船

雨后:卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天)六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易。

2.诗中有画,苏轼的这首诗让我们看到了怎样的画面呢?默读全诗,展开想象。出示:这是一幅( )的画。

先采访一下我们班的两位小画家,如果让你们为这首诗作画,一幅画能表现所有的诗意吗?(有难度,因为这首诗写的不是一个时间的景色,有雨前,有雨时,还有雨后。)

那咱们就来画三幅画,分别是雨前、雨时、雨后。好好思考一下,你打算画哪一幅?你在这幅画上会画些什么?(乌云密布、大雨如注、水天一色)

(引导学生说出自己想象到的画面,小结:这是一组动态的、快速转换的、雄浑的、开阔的画面。)

3.苏轼不愧是位了不起的大诗人,他短短的一首诗,描绘出了如此多的景物、如此迅速的变化,也让我们读出了不止一幅的画面。怎样读好这首杰出的写景诗呢?请大家再来揣摩着读一读,注意轻重缓急的变化,读出抑扬顿挫的语调。

4.练习朗读,读出诗味,读出情感,读出自己的理解。

5.每一段文字后面,都站着一个具体的人。有的人如果在外出游玩时遇到一场突如其来的暴雨,往往会觉得扫兴,会悻悻而归;而苏轼却兴致勃勃,带着惊喜之情来欣赏这场雨,并为大自然壮美的景象深深陶醉。在这首诗中,你读出了一个怎样的苏轼?

(补充:苏轼这一生,因为始终坚持自己的见解,遭到朝廷当权派的排挤打压,先后被贬官三次,被流放到八个地方,甚至因为“乌台诗案”差点被处死。尽管才华横溢,名动天下,他的官却越当越小,被流放的地方也越远越荒凉。但是,尽管一生仕途坎坷,遭遇了太多的磨难,我们在苏轼的诗词中,读到的却是“明月几时有,把酒问青天”的旷达超脱,是“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”的清新秀美,是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的理性思考,是“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”的激昂豪迈。在他的诗词中,可有醉生梦死的自暴自弃?可有凄凄惨惨的自怜自艾?可有生不逢时的怨声载道?都没有,他有的是在逆境中不甘沉沦、积极进取的豪迈,有的是在苦闷中自我排解、宽容乐观的豁达!也许正因为有这样积极的人生态度,再加上他天生的才华,才能在诗、词、散文、书法、绘画方面都取得卓越的成就吧,中国历史上虽然少了一个出色的政治家,却多出一个为我们留下无数优秀经典的大文豪,这何尝不是一种幸运?

请全体女生用你们清脆的声音齐读这首诗。

请全体男生用你们浑厚的声音齐读这首诗。

6.在这节课的最后,老师还想问一个问题:一场写夏天暴雨的诗,与你何干?你能把它与我们的人生联系起来吗?

(人的一生,难免遭遇突如其来的风暴,应当以洒脱的姿态,欣赏黑云白雨以及雨后的湖水如天。)一首好诗就是这样意蕴丰富,值得我们一读再读,反复品味。

7.最后,让我们和伟大的苏轼一起,站在风云变幻的雨中西湖边,再次响亮地吟诵这首诗吧!

板书设计:

雨:来去匆匆,声势浩大

画:充满动态,雄浑开阔

人:豁达豪迈,乐观开朗

设计理念:

文以载道,就是要求我们学习文本而超越文本。换句话说,阅读教学,首先要教学生读懂文章的内容,其次要教学生弄清作者写作的意图,并能被作品所感染,从而追求与文本一致的思想境界。当然阅读文章的方式是多样的,教学一篇文章的方法也是多样的。选择什么样的方式教学也是教学智慧的体现。《六月二十七日望湖楼醉书》是一篇描绘望湖楼美丽雨景古诗。诗人善于捕捉自己的灵感,本诗的灵感突现于一个“醉”字上。“醉”的理解教学是一架桥梁,首先通过“醉”贯通文章内容,其次“醉”升华文章主题,醉于酒,更醉于山水之美啊!另外,作为诸多描写西湖的诗中的一首,在理解的时候不应仅限于文本,可以借西湖文化这样的大平台加深理解。

教学目标:

1、知道诗的大致意思,能有感情地朗读并背诵古诗。

2.掌握“翻墨”与“跳珠”这两个词里的比喻修辞及其在语境中的作用。

3.通过文本细读,准确地还原诗歌画面,并在此基础上感受诗人的豁达胸臆,并尝试将体悟到的画意及诗人之心在朗读上体现出来。

教学时间:一课时

教学过程:

一、导入并揭题

1、西湖是镶嵌在西湖边的一颗明珠,也是开在文学世界里的一颗奇葩。今天我们一起来学习苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》。

2、简介作者

3、齐读课题

4、你从课题中读到了什么?

(明确:课题交代了时间、地点。一个“醉”字透露作者可能喝酒了,是似醉非醉的状态下创作的。)

二、通过朗诵,整体感知

篇三:《《六月二十七日望湖楼醉书》教学设计》

《六月二十七日望湖楼醉书》教案

执教人:石操小学教师郑才荣

教学目标:

1、学会生字“遮”:理解古诗词句的意思。

2、体会诗的意境美,感受诗人对望湖楼雨景的赞美之情。

3、能正确,流利,有感情的朗读古诗,背诵古诗。

教学重点:

通过品读,理解古诗的意思。

教学难点:

体会诗人的情感和诗句的语言美。

教学准备:

古诗课件、背景音乐、诗人简介资料。

教学过程:

一、创设情境。

1, 提问:你们见过夏天的雨吗?谁来说说它有什么特点。

2,引入诗题:今天我们来学习宋代诗人苏轼写的一首古诗:《六月二十七日望湖楼醉书》,看看他是怎样写夏日忽雨忽晴的天气的.(板书并领读课题,注意停顿) 六月二十七日望湖楼醉书 苏 轼

3, 读了这个题目,你们知道了什么?还有什么疑问

(知道"六月二十七日"是写这首诗的时间,此时正是一年中最热的时候,经常会有阵雨或雷雨出现.地点在望湖楼.)

4, 解疑:“醉书”,在似醉非醉的情况下写的诗.

5, 介绍作者背景

苏轼(1037-1101),北宋诗人.字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人.与父亲苏洵,弟弟苏辙都是宋代著名的文学家,被称为"三苏".他的诗自然豪放而又富有理趣,有着鲜明的浪漫主义色彩.

二、初读课文,整体感知。

1、自由读诗,要求读准字音,把古诗读通读顺。

2、学习生字。“遮”读翘舌音,是遮住、遮盖的意思。

3、默读本诗,给古诗划节奏。

黑 云 / 翻 墨 / 未 遮 山 ,

白 雨 / 跳 珠 / 乱 入 船 .

卷 地 风 来 / 忽 / 吹 散 ,

望 湖 楼 下 / 水 / 如 天 .

4、解释诗中词语。

5、教师范读,强调注意停顿。

6、指导学。生读出节奏感!(个别读,分组读,齐读)

三、精读课文,理解诗意。

1、提问:作者这首诗重点写的什么?(雨)哪里的雨?(西湖的雨)

2、学习第一句

(1)下雨前是怎样的一幅画面?翻墨是什么意思?运用了什么样的修辞手法?未遮山是什么意思?

(2)你能用一个字形容这样的乌云吗?(快、奇、来势凶猛)你能用学过的四字词语形容一下这样的乌云吗?(乌云翻滚、风起云涌、

乌云密布、乌云滚滚„„)

(3)展开想象,用自己的语言描绘这句话。

乌云翻滚像泼洒的墨汁尚未遮住山,.

6、学习第二句

(1)云的来势凶猛,雨也绝不温柔,你从哪些词语中看出来了?

(2)跳珠是什么意思?运用了什么修辞手法?乱入船是什么意思?

(3)指导看图,用一个字概括一下这样的雨?(大、猛、调皮„„)用自己的语言介绍见过的最大的或最有特色的雨?六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易。

(5)让我们记住这样的雨,齐读第二句。

(6)展开想象,用自己的语言描绘这句话。

白花花雨点似珍珠乱蹦乱跳窜上船。六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易。

7、结合插图,用同样的方法自学三、四两句

(1)学生自学

(2)提问考察

当我们沉浸在白雨跳珠的美景中时,这调皮的雨却似乎有意躲着人们,转眼间就不见了。哪个字写出了这样变化的快?(忽)此时此刻呈现给游人的又是怎样的一幅画面?你能用自己的话描绘一下这两句表达的内容?这样的景色可以用题目中的哪一个字概括?

(3)让学生说说三、四句诗的诗意。

卷地而来一阵大风忽然间把雨吹散,风雨后望湖楼下波光粼粼水天一片.

四、感受诗意境美:(品 诗)

①这首诗描写了西湖什么景色?(西湖夏天一场雨的过程) ②这场雨下得怎么样?(快且大)

③哪里可以看出来啊?(未遮山,乱入船,忽吹散,水如天) ④你觉得诗句写得美吗,为什么?

(有声:翻墨,跳珠,风来。有色:黑云,墨,白雨。有动感:翻,跳,卷,吹。比喻形象生动:黑云像翻墨,白雨如跳珠,水似天。刻画出了夏雨来得快去得也快的特点)

⑤一起朗读,读出诗的美!

这里可加唱诗歌。

五、背诵古诗

老师播放音乐,学生各种形式背诵《六月二十七日望湖楼醉书》

六、小结

诗人在西湖望湖楼上边喝酒边欣赏西湖的景色,结果被西湖一场急雨后美丽的景色陶醉了,写下了这首诗,诗人被陶醉了,今天你们也被陶醉了没有呢?(陶醉了)

七、板书设计

六月二十七日望湖楼醉书

(宋)苏轼

黑云

墨水 白雨跳珠 大风 忽 吹散 去得快

湖水 水 如天 奇(景象)

篇四:《古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼》

<六月二十七日望湖楼醉书>作者为唐代文学家苏轼。其诗词全文如下:

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

[译文]

诗人先在船中,后在楼头,迅速捕捉住湖上急剧变化的自然景物:云翻、雨泻、风卷、天晴,写得有远有近,有动有静,有声有色,有景有情。古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼。读起来,你会油然产生一种身临其境的感觉——仿佛自己也在湖心经历了一场突然来去的阵雨,又来到望湖楼头观赏那水天一色的美丽风光。

[鉴赏]

第一句写云:黑云像打翻了的黑墨水,还未来得及把山遮住。诗中把乌云比作“翻墨”,形象逼真。第二句写雨:白亮亮的雨点落在湖面溅起无数水花,乱纷纷地跳进船舱。用“跳珠”形容雨点,有声有色。一个“未”字,第三句写风:猛然间,狂风席卷大地,吹得湖面上刹时雨散云飞。古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼。“忽”字用得十分轻巧,却突出天色变化之快,显示了风的巨大威力。最后一句写天和水:雨过天晴,风平浪息,诗人舍船登楼,凭栏而望,只见湖面上无入水,水映天,水色和天光一样的明净,一色的蔚蓝。风呢?云呢?统统不知哪儿去了,方才的一切好像全都不曾发生似的。

六月二十七日望湖楼醉书的诗意和诗人的简易相关热词搜索:望湖楼醉书的诗意 二十七望湖楼醉书ppt

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信