导读: 重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句(共3篇)重于泰山与轻于鸿毛重于泰山与轻于鸿毛—观课小思记得我校五年级一位语文老师上过一堂公开课,课题是“司马迁发愤写《史记》”。这是一篇励志性的历史人物故事,讲汉代史官司马迁在遭到残酷的刑罚之后,不忘父亲嘱托,忍辱负重,耗费13年时间,写成辉煌巨著《史记》的故事。课文第三自然段时,有这样一段文字:他想:“人...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句》,希望能帮助到你。

重于泰山与轻于鸿毛

重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句(一)

重于泰山与轻于鸿毛

—观课小思

记得我校五年级一位语文老师上过一堂公开课,课题是“司马迁发愤写《史记》”。这是一篇励志性的历史人物故事,讲汉代史官司马迁在遭到残酷的刑罚之后,不忘父亲嘱托,忍辱负重,耗费13年时间,写成辉煌巨著《史记》的故事。

课文第三自然段时,有这样一段文字:他想:“人总是要死的,有的重于泰山,有的轻于鸿毛。我如果就这样死了,不是比鸿毛还轻吗?”我们的老师在解读这段文字时,启发学生思考司马迁这句话的意思,得出的结论是:人最终都要死亡,但有的人死的意义比泰山还重要,而有的人死的却比鸿毛还要轻巧。我当时在后面听课,心中忽然有些疑虑:司马迁当时写这段话时的原意果真是这样的吗?其实我也教过这篇课文,当时我也是这么跟学生解读的,我想大部分老师可能都是这么说的。

于是我带着疑问在课后查阅了相关资料。司马迁在《报任安书》中说过“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”的话。由于后人的辗转引用,现在这句话可以说是家喻户晓、妇孺皆知。但是,如今人们对这句话的理解和应用,大都与司马迁的愿意不符。除去表述方面各异外,其指的内容,甚至可以说正好截然相反。“死或重于泰山,或轻于鸿毛”,确是涉及到死的作用、价值和意义,但这里所说的“重”与“轻”,绝不是分指死的意义的大小有无而只是对各不同作用、价值和意义的死这一行为本身所持的态度。它的愿意应为:人生于世,【重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句】【重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句】

本来都有一死,但在有的时候,在有的情况下,要把死看得很重。比如面临那种没有价值、没有意义、糊里糊涂的死的时候,要认识到生命是宝贵的,对死看得要比泰山还重,切不可盲自轻生。反之,在有的时候,在有的情况下,则应该把死看得很轻。比如勇夫殉国,志士死节,在舍生取义的时候,就应该视死如归,把死看得比鸿毛还轻。

笔者认为,在提倡多元解读的今天,我们教师在讲解时,还是应尽量贴近原作者的思考,只有这样我们才能让学生体会作者当时的思想,感悟历史人物那种独特的、给后人启示的人生轨迹。

重于泰山,轻于鸿毛

重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句(二)

重于泰山:

岳飞(1103年3月24日(宋徽宗崇宁二年二月十五日)—1142年1月27日(绍兴十一年冬十一月二十七日)),字鹏举,宋相州汤阴县永和乡孝悌里(今河南安阳市汤阴县程岗村)人,中国历史上著名的军事家、战略家,是南宋中兴四将之首。他坚主抗金,十余年间,率领岳家军同金军进行了大小数百次战斗,所向披靡,“位至将相”。在宋金议和过程中,岳飞遭受秦桧、张俊等人的诬陷,被捕入狱。1142年1月27日,岳飞以“莫须有”的“谋反”罪名为朝廷杀害。后平反昭雪,追谥武穆、追赠太师、追封鄂王,改谥忠武。

文天祥(1236年6月6日-1283年1月9日),初名云孙,字天祥,后换以天祥为名,改字履善,宝祐四年(1256年)中状元后再改字宋瑞,后因住过文山,而号文山。南宋末期吉州庐陵(今江西吉安县)人,汉族民族英雄。理宗宝佑四年举进士第一,恭帝德佑元年(1275),元兵长驱东下,文于家乡起兵抗元。次年,临安被围,除右丞相兼枢密使,奉命往敌营议和,因坚决抗争被拘,后得以脱逃,转战于赣、闽、岭等地,兵败被俘。受俘期间,元世祖以高官厚禄劝降,文天祥宁死不屈,从容赴义,生平事迹被后世称许,与陆秀夫、张世杰被称为“宋末三杰”。【重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句】

黄继光(1931年1月8日—1952年10月19日),原名黄际广,革命烈士,中国人民志愿军特级战斗英雄。1931年生于四川省中江县,中国人民志愿军第45师135团9连的营讯员。1952年10月19日在朝鲜上甘岭地区597.9高地阵亡,被中国人民志愿军领导机关追记特等功,并授予“特级英雄”称号;所在部队党委追认他为中国共产党正式党员;朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会授予他“朝鲜民主主义人民共和国英雄”称号和金星奖章、一级国旗勋章。2009年9月10日黄继光被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。

邓世昌(1849-1894),近代著名海军将领,祖籍广东番禺,中日甲午战争时为致远号巡洋舰管带,在1894年9月17日海战中捐躯报国。邓世昌及其将士壮烈殉国后,举国上下一片悲愤,威海百姓自发出海打捞英雄们的尸体,当地流传着“通商卖国李鸿章,战死沙场邓世昌”的歌谣。

邱少云(1926年-1952年10月12日),四川省铜梁县(现重庆市铜梁县)人,中国人民志愿军战士,中华人民共和国革命烈士。1949年12月参加中国人民解放军,为第15军第29师第87团第9连战士。1951年3月参加中国人民志愿军赴朝作战,1952年10月12日因美军燃烧弹发落在邱少云潜伏点附近,火势蔓延全身,为避免暴露,放弃自救壮烈牺牲,时年26岁。1953年8月30日被追认为中国共产党党员。1953年6月25日朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会授于他“朝鲜民主主义人民共和国英雄” 称号和金星奖章、一级国旗勋章,

轻于鸿毛:

汪兆铭(1883年5月4日—1944年11月10日),字季新,笔名精卫,因此历史上多以“汪精卫”称呼。曾谋刺清摄政王载沣,袁世凯统治时期到法国留学。回国后于1919年在孙中山领导下,驻上海创办《建设》杂志。1921年孙在广州就任非常大总统,汪任广东省教育会长、广东政府顾问,次年任总参议。于抗日战争期间投靠日本,沦为汉奸。1944年在日本名古屋 因“骨髓肿”病死。其夫人为陈璧君。1945年8月16日,汪精卫政权宣布解散。

秦桧(1090年-1155年11月18日),字会之,江宁(今江苏南京)人,宋徽宗政和五年(1115年)进士,补密州教授,曾任太学学正。北宋末年任御史中丞。南归后,任礼部尚书,两任宰相,前后执政十九年,因力主对金求和与陷害岳飞而臭名昭著,与贾似道堪称“南宋两大奸臣”。妻王氏,熙宁年间宰相王圭的孙女,也是童贯的干女儿。

袁世凯(1859年9月16日-1916年6月6日),汉族,字慰亭,号容庵,项城人,中国近代史上著名政治家、军事家,北洋新军的创始人。早年在朝鲜驻军,击败日军,归国后在天津小站督练新军。清末新政期间推动近代化改革,辛亥革命期间逼清帝溥仪退位,以和平的方式推翻清朝,统一国家,并当选为第一任中华民国大总统,选择建立君主立宪政体。在位期间积极发展实业,统一币制,创立近代化司法和教育制度。于1916年建立年号为洪宪的中华帝国,未能成功。1916年6月6日,袁世凯因尿毒症不治而亡,时年57岁,同年8月24日正式归葬于河南安阳市。

李林甫(683-753年1月3日),小名“哥奴”,号月堂,陕西人,为唐玄宗李隆基朝代的著名奸相。他出身于李唐宗室,是李渊叔伯兄弟李叔良的曾孙,善音律,无才学,会机变,善钻营,是一个口有蜜而腹有剑的阴险之人。李林甫专权十九年,蔽塞言路,排斥贤才,导致纲纪紊乱,助成安史之乱,后时多认为他正是使唐朝由盛转衰的关键人物之一。李林甫于天宝十一载(752年)十月抱病而终,死后遭杨国忠告发,尚未下葬,被削去官爵,子孙流岭南,家产没官,改以小棺如庶人礼葬之。

“重于泰山”“轻于鸿毛”之本义与引申义

重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句(三)

“重于泰山”“轻于鸿毛”之本义与引申义

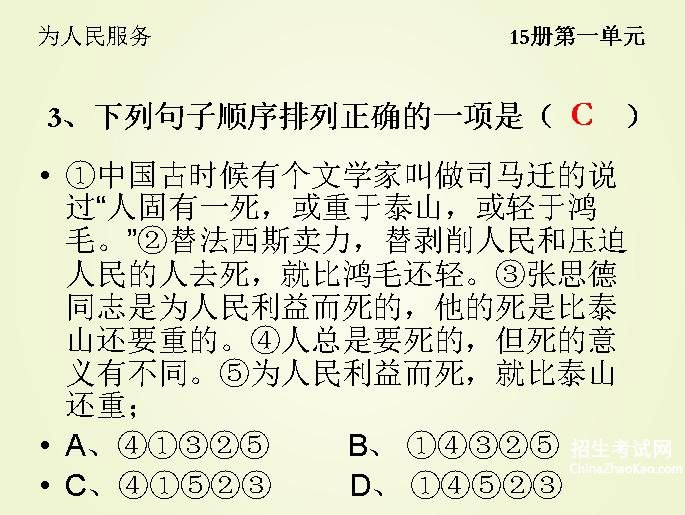

毛泽东在《为人民服务》一文中有一段广为流传的名言:“人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。’为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。”可以说,毛泽东对司马迁这句名言的解释已经深入人心了,世人对《报任安书》中这句名言一般也是这么理解的。

然而,笔者仔细考察司马迁《报任安书》及《史记》相关内容,以及古人对这句名言的理解,发现这一解释非但不是司马迁本意,甚至其指称的内容几乎与司马迁本意完全相反。

《报任安书》乃司马迁借答复任安之机,为抒发长期郁积于胸之愤懑、及表达其为完成《史记》而隐忍求生之顽强意志而作。信中用很大篇幅专门解释为何自己遭受下狱与宫刑之惨辱却不自杀。因为汉代惯例,大臣如遭皇帝严谴或下狱,为了维护尊严、不受侮辱,大多会在下狱前自杀,最著名的如张汤、萧望之、杨震等等。司马迁在信中字字泣血地控诉了腐刑(即宫刑,据说人遭受宫刑之后会腐臭,故名)这一“极刑”(极端侮辱人格之刑)对其身心伤害之惨烈。按理说,司马迁应该在下狱之前自杀,以免遭受奇耻大辱。何况他既没有父母妻儿之牵挂,也并非贪生怕死之辈,用他自己的话说:“仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!且夫臧获婢妾,犹能引决,况若仆之不得已乎?”(《报任安书》)奴仆婢妾尚能自杀,难道太史公连他们都不如?

当然不是。司马迁说他之所以选择受辱而不自杀,是因为他向来就确立了一个观念:“人固有一死,死或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”(《报任安书》)这就是说,人总是免不了一死,但要怎么对待死亡呢?在不同的情况下,要采取不同的态度:有时候要把死当作像泰山一样神圣庄重的事情来对待,不能轻易就死,必须妥善保全性命;有时候要把死当作鸿毛一样简单轻易的事情,可以毫不犹豫地去死,丝毫不必吝惜或顾忌畏葸。

显然,司马迁选择了前者,把死看得比泰山还要重大,不能轻易为之,因为《史记》这部鸿篇巨著尚未完成,如果他中途自杀,必定前功尽弃。他忍一时之辱,而重万世之名,故而隐忍求生:“所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。”(《报任安书》)他又举了许多伟人名人受辱受困却又永垂不朽的例子以自勉:文王被拘演《周易》、孔子受厄作《春秋》、屈原遭逐写《离骚》、左丘失明撰《国语》、孙膑膑脚著兵法、不韦迁蜀传《吕览》、韩非囚秦著奇书。以司马迁当时的处境和心情,他最能体会这些先贤的苦心孤诣,并与他们产生深深的共鸣。他自己也说,只要能完成《史记》,藏之名山,传之其人,就算是死一万次都无怨无悔。然而,这种想法只“可为智者道,难为俗人言也”!何为智者?忍辱负重以完成伟业之人也;何为俗人?不堪受辱及早自裁之人也。 可见,“人固有一死,死或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”,这句话就司马迁之本意所指而言,恰恰与通俗解释相反。司马迁并不是讲死亡的意义或价值,而是讲对待死亡本身的态度:如果认为不值得死,死就重于泰山,那就必须忍辱负重;如果认为值得去死,死就轻于鸿毛,那就可以勇敢献身。用司马迁的话说,前者是“重其死”,后者是“不重其死”。

《史记》“季布栾布列传”中,记述了季布与栾布对待死亡的两种不同态度,正好与司马迁提倡的生死观相对应。季布原为楚将,为人使气任侠,素有“得黄金百,不如得季布一诺”之美誉,成语“一诺千金”即出此。他在以勇猛著称的项羽军中都能勇冠三军,屡屡斩将搴旗,楚汉之争中多次逼得刘邦陷入窘境。项羽败亡后,刘邦悬赏千金捉拿季布。季布剃去头发、以铁圈束颈(髡钳)、穿粗布衣(衣褐)、卖身为奴,后来刘邦赦免了他,成为汉之名将。司马迁说:季布勇冠楚军,可谓壮士!“然至被刑戮,为人奴而不死,何其下也!彼必自负其材,故受辱而不羞,欲有所用其未足也,故终为汉名将。贤者诚重其死。夫婢妾贱人感慨而自杀者,非能勇也,其计画无复之耳。”对于季布这样的壮士“摧刚为柔”之举,司马迁称叹不已,认为“贤者诚重其死”。

栾布与彭越为贫贱之交,曾被人卖到燕地为奴,后为燕王臧荼将领,臧荼叛汉失败后,栾布成了俘虏。此时彭越已被刘邦封为梁王,闻知此事,便向刘邦求情,将其赎回并任命为梁大夫。后来刘邦以谋反罪杀彭越,枭首示众,并下令:“有敢收视者,辄捕之!”栾布刚出使返回,便在彭越头颅下汇报工作,一边祭拜一边痛哭。栾布被抓后,刘邦要烹杀

他,他走向汤镬时义责刘邦,为彭越仗义执言。对于栾布视死如归的壮举,司马迁也是赞叹有加:“栾布哭彭越,趣汤如归者,彼诚知所处,不自重其死。虽往古烈士,何以加哉!”

季布视死重如泰山,隐忍待时;栾布视死轻如鸿毛,慷慨赴难。这两种对待死亡的不同态度都得到了司马迁的高度赞赏,认为都是“知死”,都是善于“处死”(对待死亡),可谓各得其所,因此《史记》将二人合为一传。清代朱轼借此评论汉末名臣王允:“论曰:太史公赞季布曰:‘贤者诚重其死。’至栾布则曰:‘不自重其死,虽往古烈士何以加?’一篇之中先后互异,何欤?自古皆有死,或轻于鸿毛,或重于泰山,在得其所而已。当宦竖诬害之时,诸君子咸劝(王)允自裁,而(王允)宁甘楚辱,至转侧逃亡,仅得以免。及(李)傕(郭)汜称兵犯阙,意气凶凶,虽吕布之勇犹先时遁去,独(王)允毅然不回,以死殉国。其始不为婢妾贱人感慨无复之之态,其后复不为庸夫懦子全躯保妻子之行,可谓得死所矣。贤者固不可测,曩之委曲周全者,乃爱其死以有待也。”(《史传三编》卷十六,名臣传八)朱轼这个评论将根据司马迁之原意运用到王允身上。

宋代宗晓所编《四明尊者教行录》卷五《慧照法师跋前往复书》中,也有对司马迁此言之正解:“人之死,有重过泰山,有轻如鸿毛,盖推义所适。比干之于商、伍员之于吴、纪信之于汉,激于爱国救主,故轻死如鸿毛;管仲之就拘、曾子之避寇、子房(即张良)之藏匿,抱乎智深志远,故重死如泰山。”

元代名臣张养浩所著《风宪忠告》第十篇“全节”中,对司马迁此言也有非常精辟且符合原意的理解:“人之有死,犹昼之必夜、暑之必寒,古今常理,不足深讶。第为子死于孝、为臣死于忠,则其为死也大,身虽没而名不没焉。太史公谓:死有重于泰山,有轻于鸿毛。非其义则不死,所谓重于泰山者;如其义则一切无所顾,所谓轻于鸿毛也。” 论证至此,足见毛泽东的解释并非司马迁原意。那么,是毛泽东错了吗?不是。因为汉语的词汇、成语、名言警句在流传过程中经常会出现与原义不同的引申义,这种现象非常常见。比如“望梅止渴”,原义是指因为梅子酸,人想着吃梅子就会分泌唾液,于是止渴,但后人多用其引申义,比喻愿望无法实现,用空想安慰自己;“提纲”原义是提着网的总绳子,后人基本都用其引申义,指事物的关键部分或事理的要领。司马迁此言在流传过程中也出现了引申义。为何在不同情势下对待死亡要采取不同态度?显然是因为死亡对个人而言有值不值当的问题。所谓值不值当,即就其价值、意义而言,于是从对待死亡的不同态度,便引申出死亡本身所具有的不同意义和价值。就笔者所掌握之资料而言,自明清以降,此引申义已逐渐为众人广泛使用。

例如明代徐枋《故赠大理安甫陆公遗像赞并序》曰:“若夫退休林下、不绾军国之柄,而骤更世变,死系纲常;暨身未离乎士林,非有拾遗补阙之责,而抗直不挠,卒触邪指侫以死;此其死也,重于泰山,千古为烈,成仁取义,又何愧乎?”(《居易堂集》卷十九)此处“重于泰山”即指死亡之意义。又如清代杨雍建《三山禅师衣钵塔铭》曰:“吾儒之言曰:生寄死归。故士君子当纲常名教之系,见危授命,所称死有重于泰山者,言其义而已。其视死如归之概,早已脱然于胸中。”(《普陀洛迦新志》卷七“营建门”)此处义同上例。

类似的例子还有:明末清初之黎元宽在《吴忠节公年谱序》写道:“刘梦得尝言:张(巡)许(远)二公,天赞其心并之守死善道。向若救至身存,不过一仆射止耳,(张)巡(许)远之名焉得以光千古?呜呼!此诚所谓死重于泰山者也。”(《进贤堂稿》卷一)另一清代大臣兼学者彭启丰在《宋丞相陆公祠堂碑》亦曰:“余尝论千古亡国之惨,莫过南宋,而人才之盛亦莫逾南宋。文信国(文天祥)、张越国(张世杰)及公(陆秀夫),三人者忠义奋发,感天地、泣鬼神,向使非大命之讫,即艰难屯塞,何事不可济?乃托足海航,沦胥以殉。曾子云:临大节而不可夺;史迁云:死或重于泰山;其是谓欤?”(《芝庭文稿》卷四)可见明清时期特别是清代,司马迁名言之引申义已在士大夫中间流行。 当然,此引申义不止在上层士大夫中流行,那些引车卖浆者流所喜爱的俗文学作者,也广泛加以运用。例如清末侠义小说之代表性作品《七剑十三侠》第三十回中,“鸣皋道:‘万一有人看破,我情愿一死。’云阳生把手摇道:‘此话休提。此死轻如鸿毛,大丈夫一死当如泰山。徐兄究竟未能免俗。’”清末另一侠义小说《三侠剑》第四回写道:“从古来忠臣孝子,气节之士,没有一位不寿终正寝的,或有直谏招祸、杀身成仁、舍生取义之士,亦必流芳千古,名垂千秋。死或轻于鸿毛,死或重于泰山,做臭贼的死了,叫人家骂贼父贼母贼子贼妻。”成书于光绪年间的《续济公传》第六十回中,“冯志坚道:‘你这性命,真可谓轻如鸿毛,为这点事寻死,也未免太不值。’”

最有意思的是同一书中两次使用司马迁名言,却各用其本义与引申义。成书于明代隆庆、万历年间的《封神演义》,第三回中写苏全忠被擒后立而不跪,“厉声大骂曰:‘要杀就杀,何必作此威福!我苏全忠视死轻如鸿毛,……但恨不能生啖你等之肉耳!’”同书第六回中写纣王设炮烙处死梅伯,“梅伯听言,大叫,骂曰:‘昏君!梅伯死轻如鸿毛,有何惜哉?……只是可怜成汤天下,丧于昏君之手!’”前者视死轻如鸿毛是指态度,后者死轻如鸿毛是指价值意义。 结合上述清代引申义之流行,《封神演义》这一特殊现象或许可以说明,最迟在明代(或许更早)人们对司马迁名言的理解就已经有了引申义,并且越来越倾向于使用引申义。由于使用引申义的现象越来越普遍,特别是俗文学的传播面和影响面更大,于是使用引申义的人越来越多,以至于其本义反被掩盖,久而久之,本义也就湮没了。民国以后人们基本上都用其引申义,例如著名古代文学理论研究专家詹锳(生于1916年,1940年代曾为诸生讲授《文心雕龙》)在注解《文心雕龙》时干脆就说:“至于放大与缩小夸饰,对比映衬,交替用者,亦在在有之。如司马迁《报任安书》:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。’一言其重,一言其轻,以见人死之声价悬殊。”(《文心雕龙义证》卷八)声价者,声誉与价值也。

笔者认为,如果只是单独针对司马迁这句名言,那么一般人只要知道通俗解释即可,不必苛求。然而,《报任安书》已列入中学语文必修课,但目前中学课本的解释均是通俗解释,对于教书育人者而言,为了让学生能够更好地理解司马迁的思想,窃以为应该向学生讲明司马迁的原意。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《重于泰山轻于鸿毛,类似这种意思的语句》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信