导读: 论语八则。(共5篇)《论语八则》练习题答案期末复习卷之《论语》八则姓名: 班级: 学号:一、解释下划线的字:(每空2分,2*17=34)1、学而 之,不亦乎 :时:按时。 习:实习,温习。 说:通“悦”喜悦,高兴2、人不知而不,不亦乎: 愠:怨恨、生气...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《论语八则。》,供大家学习参考。

《《论语八则》练习题答案》

论语八则。 第一篇

期末复习卷之《论语》八则

姓名: 班级: 学号:

一、解释下划线的字:(每空2分,2*17=34)

1、学而 之,不亦乎 :

时:按时。 习:实习,温习。 说:通“悦”喜悦,高兴

2、人不知而不,不亦乎: 愠:怨恨、生气 君子:道德高尚的人

3、知之为知之,不知为不知,是 也。

知:通“智”,聪明。

4、之者

好:喜爱,爱好 不如:比不上 乐:以(之)为快乐

5、择其善者而之:

善者: 好的,这里指优点 从:跟从,这里是学习的意思

6、三人,必有我师焉:

行:行走

7、吾日不食,终夜不:

尝:曾经 终:整 寝:睡

8、以思,无 益:收益,益处

9、岁寒,然后知松柏之后 也。 调:凋谢。【论语八则。】

二、翻译句子:(4*6=24)

1、择其善者而从之,其不善者而改之。 选择他们的优点学习它,他们的缺点就(引以为鉴)改正它。

2、三人行,必有我师焉。 几个人(在一起)走路,一定有值得我学习的人在其中。

3、有朋自远方来,不亦乐乎? 有志同道合的人从远方来,不是快乐(的事)吗?

4、无欲速,无见小利。欲速,则不达;见小利,则大事不成。

不要求快,不要(只)看到小利。想要求快,就不能达到目的;(只)看到小利,就(办)不成大事。

5、吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

我曾经整天不吃饭,整夜不睡觉,(以此)来(进行)思考,毫无收益,还不如去学习。

6、温故而知新,可以为师矣。

温习旧的(已学过的)知识,(由此)获得新的知识,(这样就)可以凭着(这一点)做老师了。

7、知之为知之,不知为不知,是知也。

知道这知识就是知道这知识,不知道(这知识)就是不知道(这知识),这(才)是聪明的。

三、课文内容填空:

1、孔子是。(每空1分)

2、《论语》是记录 典。《论语》是我国古代语录体散文的典范。

3

4、《论语》八则节选自《论语》主要讲的是学习的方法和态度,其中有些词语已经成为成语, 请任意列举三个: 温故知新 、择善而从 、欲速则不达。

5、《论语》中阐述学习与思考关系的句子是:学而不思则罔;思而不学则殆

6、生活中表示既善于从正面学习,也善于从反面借鉴的意思时,我们常引用《论语》中的话:(也是与“取长补短”意思相近的句子)择其善者而从之,其不善者而改之。

7、在生活中,我们要表示应当向有长处的人学习,”来表示;

8、阐述正确的学习态度是实事求是,不能不懂装懂的句子是: 知之为知之,不知为不知,是知也

9、当别人不了解甚至误解自己时,孔子在《论语》中认为应当采取的正确态度是: 人 不 知 而 不 愠

10、AAPP会议在重庆召开,山城百姓喜迎各国嘉宾,《论语》中有一句话可以表达这种

喜悦;有朋自远方来,不亦乐乎?

11、第三则阐述了学习的三个境界: 知之 、 好之 、 乐之 ,由高到低,其中 乐之 是学习的最高层次。(每空1分)

12、第五则阐述了学习方法。 温故 是知识的巩固和积累。 知新 是知识的吸收和接受。(每空1分)

13、第六则用写“松柏”的不畏“严寒”为人不畏逆境,阐述了为人为学的道理:只有在艰苦的环境中才能看出一个人的意志品质。

14、第八则阐述,强调了亲身实践的重要。从两个字可以看出这是孔子自述学习的经验和教训。从具体内容看,孔子认为 学 比 思 更重要。(每空1分)

《论语八则阅读答案》

论语八则。 第二篇

现代文阅读(9分,每小题3分) 阅读下面的文字,完成1—3题。

《论语》可以作为一本文学书看,里面有故事,有对话,有文章,用种种形式表达思想。在以简、帛作书的时代里,书面语言不能不简短;这书又是传闻记录,往往残缺不全;又是传授门人弟子的内部读物,许多口头讲授的话都省略了;因此,书中意义常不明白。自从汉代以来,孔门弟子所传手册《鲁论》《齐论》等编订成一书,最后又经政府颁布,成为识了字就要读的经书之一。一直到本世纪初废除八股科举,不用这书作考试题目来源以后的三四十年,《论语》仍旧是读书人最熟悉的。这样一部圣人之书是高高在上的经典,和不识字的多数老百姓的民俗心态应该是离得远了吧?事实并不是这样。不但书中有两千多年前的民俗,而且它成为家喻户晓的书,一直进入笑话、谜语,“雅俗共赏”了。教孩子读《论语》是从前私塾的普遍任务。因为书中充满了“子曰”,教书先生便被戏称为开“子曰铺”的。书中坚持的“三年之丧”守孝,成为历时两千多年的丧葬礼俗。书中有些话如“不亦乐乎”“四海之内皆兄弟也”“欲罢不能”“割鸡焉用牛刀”等等,被引用于庄重的或不庄重的上下文里,所以许多不识字的也知道孔圣人的话而且心态相通。

《论语》中称呼人,除用官名和谥号以外,单称“子”的都被认为是指孔子。称“子”加姓的除孔子外,有曾子,即曾参,有子,也称有若,两处提冉子,别处仍称冉有。此外,门人都称其“字”(号),如子路、子贡、子夏、子张及颜渊等。对有些人直呼其名而不加称呼,那是不受重视甚至受轻视的。这些不同称呼区别亲疏、尊卑、贵贱,正符合中国从上到下历来的习惯:不同称号表示不同关系,对方的不同地位,错不得。

孔子、有子、曾子依据人的社会地位,把妇女和小人排除在外,构成一个关系网,排成一个符号系统。对每一个符号的要求算是那个符号的意义。符合要求就可以戴符号,否则不算,这就是“正名”。这系统中的层次是由低而高,由小而大,由家而国而天下。每层各单位都有尊卑上下,在上者高于其他任何个人。天子等于天下,君等于国,父等于家。同姓的家合成族。家族是一体,荣则俱荣,灭则同灭。全族是一个人,一个人是全族,这不是孔子发明的。秦对商鞅,楚国对伍子胥的父亲,都是灭族。以后还扩充到灭三族,灭九族,以致明朝永乐皇帝朱棣灭方孝孺的十族。最少的是灭满门,全家抄斩。上有罪,责在下。父有罪,打儿子。这是中国历代的民俗,不是谁创造的。理论解说是孔门的:全体大于局部,大小系统中的尊、主等于全体。上下必须分清。任何个人都要排入森严的上下尊卑秩序。这个上下尊卑的系统结构为的是防止犯上作乱。下服从上就是不乱,不乱就是治,是太平。这个结构的符号系统就是“道”。“天下变道亦不变”,指示了以后两千多年的民俗心态。

1.下列关于《论语》的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.《论语》是传闻记录,里面有故事、有文章,形式多样;但因为受简和帛的限制,加之口头语的省略,意义常不太明白。

B.汉代将《论语》作为经书,有了科举考试后,它一直充当考试题目的来源,故而只有读书人最熟悉它、认可它。

C.《论语》的有些内容被编入笑话、谜语,有些内容被引用于庄重或不庄重的文字中,它提倡的 “守孝”也成为礼俗。

D.《论语》中对人的不同称呼是有着区别亲疏、尊卑、贵贱作用的,它也正好符合中国民众历来的习惯心理。

2.下列理解,不符合原文意思的一项是( )

A.《论语》是高高在上的经典,但并没有远离普通老百姓的民俗心态,许多不识字的百姓也知道一些孔圣人的话。

B.孔子等人依据人的社会地位,把人们排成一个符号系统,对每一个符号都有相应的要求;“正名”就是要求每个符号都符合要求。

C.在孔子等人结构的关系网中,家族荣则俱荣,灭则同灭,如果一人犯罪,可以灭三族、灭九族乃至灭十族。

D.任何个人都要排入森严的上下尊卑系统结构,下不犯上,就是治,就是天下太平,这就可以称之为“道”。

3.下列理解和分析,不符合原文内容的一项是( )

A.汉代以后,《鲁论》《齐论》编订成书,又经政府颁布,成为经书之一,可见《论语》原是孔门弟子的内部读物,起初并未定名。【论语八则。】

B.教孩子读《论语》是私塾的普遍任务,教书先生被戏称为开“子曰铺”的,看来《论语》确实有雅俗共赏的一面。

C.《论语》中单称“子”的被认为是指孔子,称“子”加姓的还有曾子、有子等,由此可知,被称“子”是受重视和受尊敬的体现。

D.由于符号系统中的层次是由低而高,由小而大,由家而国而天下的,所以上有罪,责在下,上尊而下卑。

参考答案:

1.B.(“只有”表述有误)

2.C(“家庭荣灭一代本”不是孔子的发明)

3.B.(“《论语》有雅俗共赏的一面”分析有误)

《论语八则原文》

论语八则。 第三篇

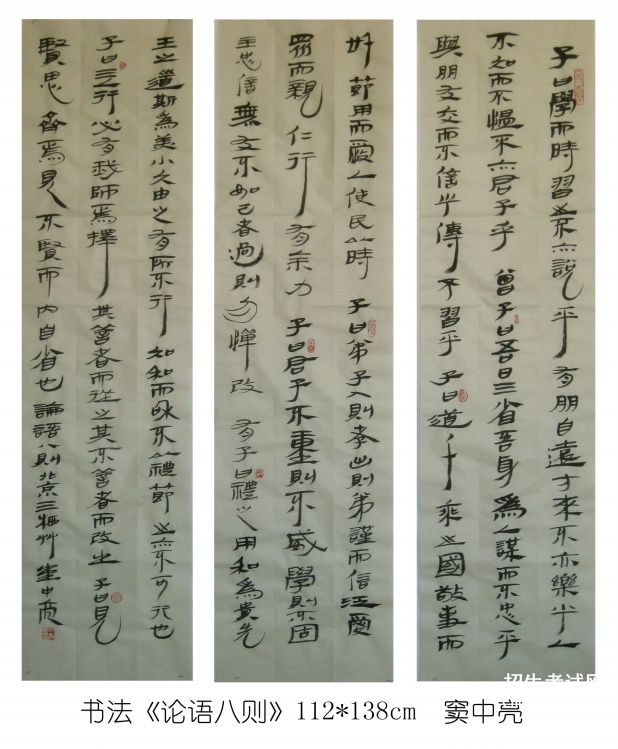

《论语》八则

1.子曰:“,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” (《学而》)

翻译:孔子说:“学了知识然后按时温习它,不也很愉快吗?有朋友从远方来访,不也快乐吗?旁人部了解自己却不恼恨,不也是君子吗?”

段解:这一则主要谈学习的方法和怎样做人。

2.子曰:“,可以为师矣。” (《为政》)

翻译:孔子说:“温习旧知识进而知道新知识,这样的人是可以当老师的。”

段解:这一则主要谈知识的巩固与创新。

3.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” (《为政》)

翻译:孔子说:“只知道学习却不知道思考,就会迷惑不解,只知道思考却不知道学习,就会精神倦怠。”

段解:这一段主要讲学习和思考的关系。

4.子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。” (《为政》)

翻译:孔子说:“由呀,(我)教给你的,(你)懂了吗?懂得就是懂得,不懂就是不懂,这才是真懂啊。”

段解:这一则主要讲学习的态度:实事求是。【论语八则。】

5.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

翻译:孔子说:“看到贤人就应该想到向他看齐,看到不贤的人

就应该自我反省。”

段解:这一段主要讲学习态度:见贤思齐,见不贤内自省。

6.问曰:“孔文子何以谓之„文'也?”子曰:“ ,不耻下问,是以谓之‟文'也。” (《公冶长》)

翻译:子贡向孔子问道:“孔文子为什么称他为‘文’呢?”孔子回答说:“聪明而又好学,不以向比自己学问低的人请教为羞耻,因此称他为‘文’”。

段解:这一则主要谈好学者还需不耻下问。

7.子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!” (《述而》)

翻译:孔子说:“默默地记住学过的知识,学知识并且不满足,教导别人并且不疲倦,这三种哪一种我能有呢?”

段解:这一则主要谈做一名教师所具备的基本素质。

8.子曰:“,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”

翻译:孔子说:“几个人在一起走路,一定有做我的老师的人在其中。选择他们的优点而学习,他们不好的要改正。”(《述而》)

段解:这一则主要谈要善于学习别人的长处,克服自己的短处,做一个通情达理的人。

《论语八则原文及翻译》

论语八则。 第四篇

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

[翻译]孔子说:“学了,然后按一定的时间去温习它们,不也愉快吗?有志同道合的人从远方来(一起探讨问题),不也快乐吗?人家不了解(我),(我)却不怨恨,不也是道德上有修养的人吗?”

2、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

[翻译]孔子说:“复习旧的知识时,又领悟到新的东西,可以凭(这一点)做老师了。”

3、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

[翻译]孔子说:“只读书却不思考,就会感到迷惑而无所得;只是空想却不认真学习,就会弄得精神疲倦而无所得。论语八则原文及翻译。”

4、子曰:“由,[翻译]孔子说:“仲由!教给你对待知与不知的正确态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这就是真知啊”

5、子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”

[翻译]子贡问道:“孔文子凭什么被赐给‘文’的谥号呢?”孔子说:“他聪明而又努力学习,不以向不如自己的人请教为羞耻,因此赐给他‘文’的谥号。”

6、子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”

[翻译]孔子说:“口里不说而心里记住它,学习从不满足,教导别人从不厌倦,这些事情我做到了哪些呢?”

7、子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”

[翻译]孔子说:“三个人一同走路,必定有我能取法的人在里面;我选取他们的优点来学习,他们的缺点,如果自己也有,就改正。”

8、子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。论语八则原文及翻译。”

[翻译]孔子说:“(教导学生)不到(他)想弄明白却不能时,不去开导他;不到(他)想说出来却说不出来的时候,不去启发他。举出一个方角却不能由此类推出其他三个方角,就不再教他了。”

《论语十二章原文及翻译》

论语八则。 第五篇

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——<学而>

[翻译]孔子说:“学习并时常温习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人从心里感到高兴吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是君子作风吗?”

2、曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——<学而>

[翻译]曾子说:“我每天多次反省自身:替人家谋虑是否不够尽心?和朋友交往是否不够诚信?老师传授的知识是不是自己还不精通熟练呢?”

3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”——<为政>

[翻译]孔子说:“我十五岁就有志于做学问;三十岁能自立于世;四十岁能通达事理;五十岁的时候我懂得自然的规律和命运;六十岁时对各种言论能辨别是非真假,也能听之泰然;七十岁能随心所欲,4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”——<为政>

[翻译]孔子说:“温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了。论语十二章原文及翻译。

5、子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。——<为政>

[翻译]孔子说:“读书不深入思考,越学越糊涂;思考不读书,就无所得。”

6、子曰∶“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”——<雍也>

[翻译]孔子说∶“贤德啊,颜回吃的是一小筐饭,喝的是一瓢水,住在穷陋的小房中,别人都受不了这种贫苦,颜回却仍然不改变向道的乐趣。贤德啊,颜回!”

7、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”<雍也>

[翻译]孔子说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。”

8、子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。论语十二章原文及翻译。”——<述而>

[翻译]孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

9、子曰:“三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”——<述而>

[翻译]孔子说:“三个人同行,其中必定有我的老师。我选择他善的方面向他学习,看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。”

10、子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”——<子罕>

[翻译]孔子在河边感叹道:“一去不复返的时光就像这河水一样,日夜不停。”

11、子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”——<子罕>

[翻译]孔子说:“军队的主帅可以改变,普通人的志气却不可改变。”

12、子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”<子张>

[翻译]子夏说:“博览群书广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切的提问,多考虑当前的事,仁德就在其中了。”

最新推荐成考报名

更多- 歇后语_歇后语大全_歇后语大全及答案_爆笑歇后语

- 大学排名_大学排名2018排行_大学查询_中国大学名单

- 成语大全_四字成语_在线成语词典_成语查询

- 成语接龙大全查询,成语接龙游戏,在线成语接龙

- 全国安全教育平台入口_学校安全教育平台

- 社保查询网-社会保障卡查询,社会保险查询,社保网上查询

- 汉字简体繁体转换_在线繁体字转换工具

- 数字大写转换|人民币金额(数字)大小写转换在线工具

- 年龄计算器实际岁数计算器 - 周岁虚岁计算器

- 产假计算器-算产假计算器在线2018-2018年产假自动计算器

- 预产期计算器-怀孕孕期计算器-怀孕天数计算

- 中国文库网-教育资源网-范文文章

- 邮编区号查询网

- 致富商机网-致富点子_创业项目

- 创业项目网--最热门的投资项目

- 中国邮政邮编查询号码

- 电话区号查询

- 全国车牌号归属地大全

- 在线网速测试|宽带速度测试

- 人民币汇率查询

- ●理财有没有风险 金融互联网理财

- ●qq网名

- ●2016最新伤感说说

- ●谈笑风生造句

- ●读书的名言

- ●资产清查报告

- ●贫困户申请书

- ●财务自查报告

- ●离婚起诉书

- ●赞美老师的演讲稿

- ●车间管理

- ●车辆购置税

- ●跨越百年的美丽读后感

- ●跟女友离别的话

- ●超市管理制度

- ●起诉状范本

- ●赠别诗大全

- ●描写夏天的句子

- ●描写友谊的诗句

- ●迁户口申请书

- ●转正申请表范本

- ●这个杀手不太冷台词

- ●运动会稿子精选

- ●那么那么造句

- ●送给男朋友的情话大全

- ●钳工实训报告

- ●霸气说说大全

- ●骂人不带脏字的

- ●幼儿园见习个人总结

- ●追女孩子的短信